沿革

法学政治学研究科・法学部年譜

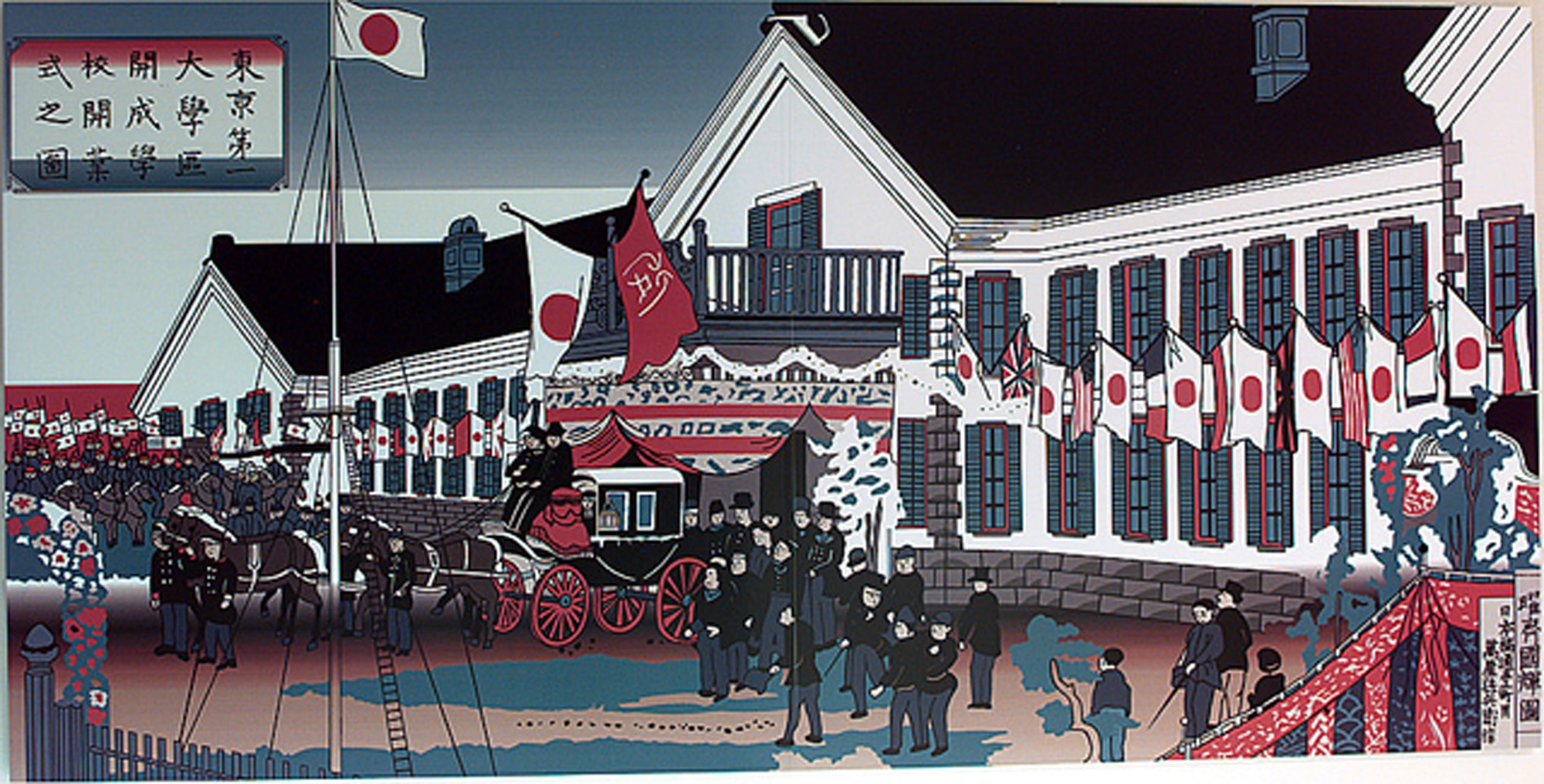

| 1877(明治10)年4月 | 東京開成学校(法理文三学部)と東京医学校(医学部)との合併により東京大学が創⽴される。所在地は神田一ツ橋。法理文三学部の総理に加藤弘之が任命される。 |

| 1881(明治14)年6月 | 「文部省所轄官⽴学校図書館教育博物館職制及職員名称等級」の改定により、東京大学が総理一人の下に各学部に⻑を置く統一的な組織となる。7月、新職制にもとづく東京大学総理に加藤弘之が、法学部⻑に服部一三が任ぜられる。 |

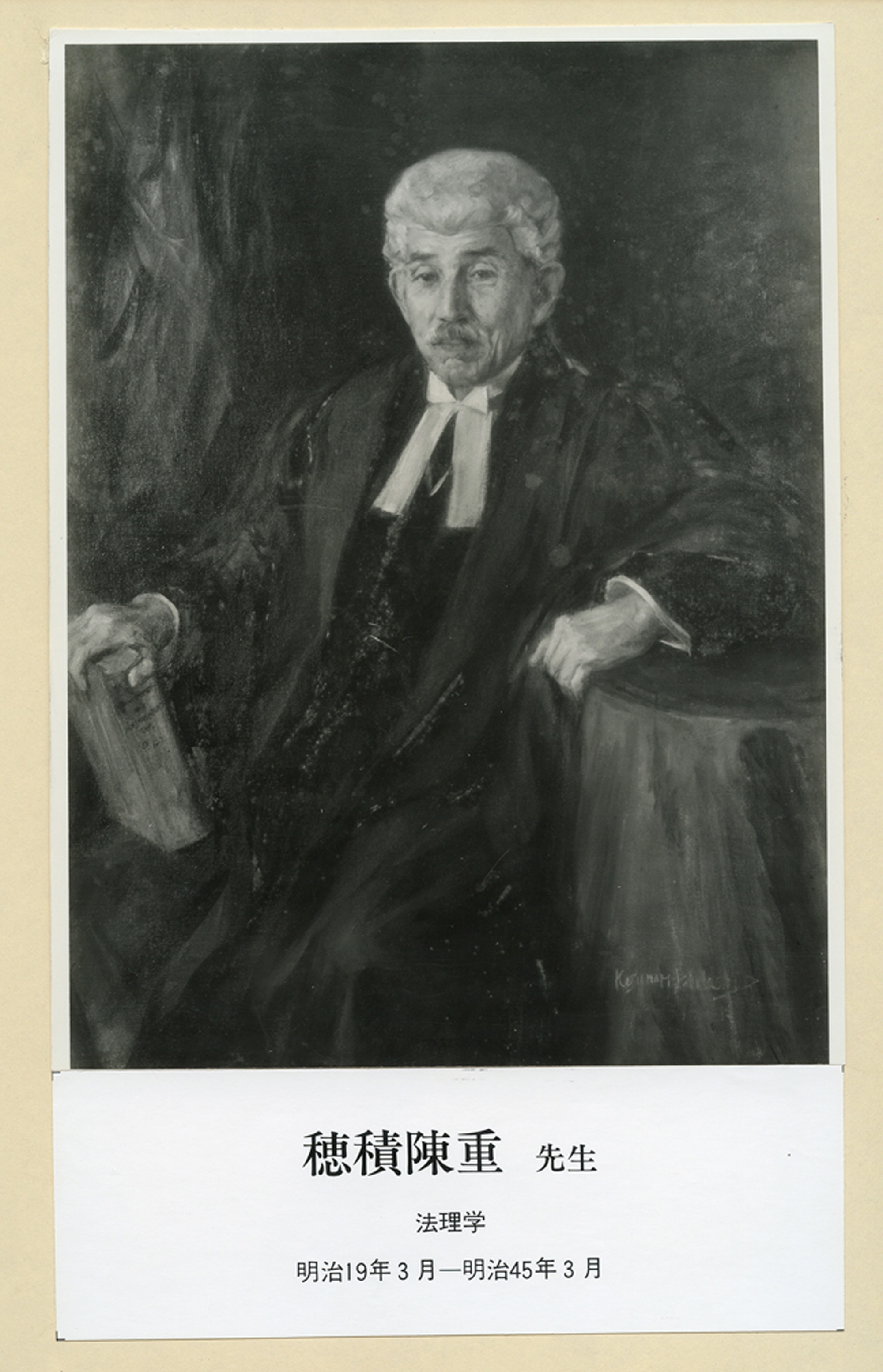

| 1882(明治15)年2月 | 服部一三が本学幹事に任命されたため、穂積陳重が東京大学教授に任ぜられ、法学部⻑となる。 |

| 1883(明治16)年 | 外国人教師カール・ラートゲンがはじめて「現今独乙ノ諸大学ニ於テ施⾏セル方法ニ倣ヒ政治学演習会」(いわゆるゼミ)を開講。 |

| 1884(明治17)年1月 | 法学部内で法律問題についての討論を⾏っていた「東京大学法律研究会」を⺟体として、法学協会が創⽴される。3月より『法学協会雑誌』刊⾏開始。 |

| 同年8月 | 本郷に東京大学の新築校舎竣工。法学部は文学部と共に神田一ツ橋より移転。 |

| 1885(明治18)年9月 | 司法省法学校を前身とする東京法学校が東京大学に合併される。法学部では従来の教科を第一科、東京法学校の教科を第二科として別個に授業を⾏うこととする。 |

| 同年12月 | 文学部「政治学及理財学科」を「政治学科」と改称し法学部に移す。これに伴い法学部を法政学部と改称。 |

| 1886(明治19)年3月 | 「帝国大学令」公布。東京大学に工部大学校を統合し、新たに「帝国大学」が創設される。総⻑に渡辺洪基が就任、法科大学⻑は総⻑が兼任することと定められる。穂積陳重が法科大学教頭を命ぜられる。 |

| 同年9月 | 「帝国大学分科大学通則」施⾏。法科大学は第一科(仏語)、第二科(英語)、政治学科の三学科制となる。 |

| 1887(明治20)年2月 | 法科大学政治学科関係者により「国家学会」が設⽴され、3月より『国家学会雑誌』刊⾏開始。 |

| 同年9月 | 学科編成が改められ、法律学科と政治学科の二学科制となる。法律学科に独逸法を加え、英吉利部、仏蘭⻄部、独逸部の三部編成となる。ただし翌年それぞれ第一部、第二部、第三部と改称される。 |

| 1890(明治23)年5月 | 加藤弘之、帝国大学総⻑に任ぜられ、法科大学⻑を兼任する。 |

| 1893(明治26)年3月 | 浜尾 新、帝国大学総⻑に任ぜられ、法科大学⻑を兼任する。 |

| 同年8月 | 帝国大学令改正により、総⻑の法科大学⻑兼任制を廃し、法科大学⻑は同大学教授中より補任することとする。その他、教授会の明文化、講座制の新設等が定められる。 |

| 1901(明治34)年5月 | 教授、学士、学生により「運動を奨励し会員相互の親睦を厚ふする」目的で緑会が創⽴され、以後定期的に⼩石川植物園等で会合が開かれることになる。 |

| 1905(明治38)年 | ⼾⽔寛人教授に対する休職処分に対し、法学部教授らが抗議(いわゆる「⼾⽔事件」)。⼾⽔は翌年1月復職。 |

| 1908(明治41)年7月 | 政治学科を分かちて経済学科が設⽴される。 |

| 1909(明治42)年6月 | 商業学科が設⽴される。 |

| 1919(大正8年)4月 | 改正帝国大学令施⾏。法科大学は法学部と改められ、また経済学科、商業学科が経済学部として分離独⽴する。 |

| 1923(大正12)年9月 | 関東大震災により、教室の大部分、研究室、事務室および書籍・標本のほとんどを焼失。図書購入の任務を帯びて欧州に派遣された⾼柳賢三教授他、多くの教授が図書復旧のために奔走する。この際にワッハ文庫、ノイベッカー文庫等が購入された。11月授業再開するも、教室の手当等に苦しむ。 |

| 1927(昭和2)年2月 | 宮武外骨所蔵の明治時代の新聞及び瀬木博尚の寄付⾦をもとにして「明治新聞雑誌文庫」が設⽴される。 |

| 1928(昭和3)年3月 | 古在由直総⻑病気静養のため、⼩野塚喜平次教授総⻑代理に決定。 |

| 同年9月 | 新築法文経1号館(現在の法文1号館)完成。 |

| 同年12月 | ⼩野塚喜平次教授、総⻑就任。 |

| 1929(昭和4)年1月 | 法文経2号館(現在の法文2号館)完成。 |

| この頃学生運動激化し、紛争絶えず。 | |

| 1939(昭和14)年2月 | いわゆる「平賀粛学」問題に関連して、田中耕太郎学部⻑辞任。後任に南原繁教授推挙さるも、同教授は学部⻑候補を辞退、改めて学部⻑候補者推挙の手続を⾏い、穂積重遠教授が推挙され就任。 |

| 同年9月 | 法学協会、財団法人として設⽴認可。 |

| 1943(昭和18)年4月 | 国家学会、財団法人として設⽴認可。 |

| 勤労奉仕、勤労動員、徴兵延期の停止(いわゆる学徒動員)等戦争の影響が強まり、終戦まで変則的な授業期間での授業を余儀なくされる。 | |

| 1944(昭和19)年2月 | 研究室図書地方疎開のための作業開始。終戦まで続けられ、ほとんどの図書が⻑野県の農家等に分散寄託される。 |

| 1945(昭和20)年8月 | 8月14日ポツダム宣⾔受諾。27日授業開始。その際、学部⻑から学生一般に対して時局に関して訓辞を⾏う。 |

| 同年10月 | 疎開図書の受け入れ、再配架開始。 |

| 同年12月 | 南原学部⻑、総⻑候補として推薦される。後任学部⻑は我妻栄教授と決定。 |

| 1949(昭和24)年5月 | 国⽴学校設置法公布にともない新制東京大学発足。法学部は第一類(私法コース)、第二類(公法コース)、第三類(政治コース)に分かれる。 |

| 1953(昭和28)年4月 | 新制大学院発足。法学部教官は大学院社会科学研究科のブロックの一つである法学政治学ブロックに属することとなった。同ブロックは、⺠刑事法、公法、基礎法学、政治の4専攻により構成された。 |

| 1963(昭和38)年4月 | 大学院改組により大学院法学政治学研究科設置。法学部の他、社会科学研究所、教養学部、東洋文化研究所のスタッフが従来通りの4専攻に分かれて担当することとなった。「外国法文献センター」設置。 |

| 1966(昭和41)年4月 | 経済学部建物新営による経済学部研究室移転に伴い、研究室の拡張工事(研究室南側部分)及び移転作業完了(法3号館)。研究室の他部分の改修工事は翌年度にも続けられた。 |

| 1968(昭和43)年 | 医学部研修医問題に端を発した紛争が全学に拡大。 |

| 同年11月 | 大河内一男総⻑辞任に伴い辻清明法学部⻑も辞任。後任学部⻑に加藤一郎教授当選するも同教授が学⻑事務取扱を命じられたため、学部⻑代理を平野龍一教授に依頼。 |

| 同年12月 | 法学部全教室、研究室、事務室が学生により封鎖される。翌年1月封鎖解除。 |

| 1969(昭和44)年1月 | 総⻑代⾏に専念したい旨の加藤一郎学部⻑の申し出にもとづく後任学部⻑選挙の結果、平野龍一教授が当選。 |

| 同年4月 | 総⻑選挙が⾏われ、加藤一郎総⻑代⾏が当選。 |

| 1971(昭和46)年12月 | 『東京大学法学部 研究・教育年報』第1号完成・配布。以後1年おきに刊⾏される。 |

| 1974(昭和49)年3月 | 斎藤真学部⻑、健康上の理由で任期満了を待たず3月末に辞任の申し出。後任学部⻑選挙の結果、池原季雄教授を選出。 |

| 1976(昭和51)年3月 | 法3号館(研究室)屋上増築工事完了。 |

| 1981(昭和56)年4月 | 平野龍一教授、 総⻑に就任。明治新聞雑誌文庫と近代⽴法過程研究会とが合併し、「明治新聞雑誌文庫」と「原資料部」の2部から構成される「近代日本法政史料センター」が学部付属施設として発足。 |

| 1987(昭和62)年3月 | 法3号館(研究室)南面と図書館の間に法4号館完成。 |

| 1991(平成3)年4月 | いわゆる「大学院重点化」が⾏われる。すなわち講座を大講座化し、それを大学院法学政治学研究科の講座(基幹講座)に転換することにより、大学院を名実共に「研究・教育一体の組織」に改め、独自の予算措置を伴う部局とした。大学院修士課程に「専修コース」を設置。 |

| 1992(平成4)年 | 大学院修士課程学位論文の発表のために『本郷法政紀要』の刊⾏が始まる。 |

| 1993(平成5)年4月 | 法学部付属施設として「比較法政国際センター」が設置される。 |

| 同年 | 法学政治学研究科LANが整備された。 |

| 1995(平成7)年5月 | 農学部キャンパスに他部局と共用する総合研究棟が建設され、そのなかの3階分を研究室のエクステンションとして用いることとなる。 |

| 1996(平成8)年 | ⼩教室(26、27番)、中教室(21、22番)に空調設備が整備される。 |

| 1997(平成9)年 | 法学部学習相談室が設置される。また25番、31番教室に空調設備が整備され、全教室が冷房可能となる。 |

| 2001(平成13)年4月 | 佐々木毅教授、総⻑に就任。大学院法学政治学研究科付属施設として「ビジネスローセンター」を設置。 |

| 2002(平成14)年 | この頃より国⽴大学法人化および司法改革の一環としての法科大学院設置、さらに経済学研究科と共同での公共政策大学院設置の準備が本格化する。 |

| 2004(平成16)年4月 | 国⽴大学法人化。大学院法学政治学研究科を改組し、研究者養成を中心的使命とする総合法政専攻と、いわゆる法科大学院にあたる法曹養成専攻との2専攻制とする。また、経済学研究科と共同で公共政策大学院(正確には、公共政策学連携研究部及び公共政策学教育部)を創設する。これに伴い、学部カリキュラムおよび研究科・学部管理運営体制にも様々な改革がなされた。法科大学院用教育施設として、正門脇に総合教育棟(通称「ガラス棟」)が完成。 |

| 2005(平成17)年3月 | 北京大学法学院との間で国際交流協定締結。 |

| 2006(平成18)年3月 | 国⽴ソウル大学法科大学との間で国際交流協定締結。最後の修了生(9月卒業を含む13名)を送り出して専修コースが廃止される。 |

| 同年4月 | ビジネスローセンター、比較法政国際センター、外国法文献センターを「ビジネスロー・比較法政研究センター」に統合し、旧外国法文献センター所蔵資料は研究室図書室のもとに置く。 |

| 2007(平成19)年6月 | ハーバード・ロースクールとの間で国際交流協定締結。 |

| 2011(平成23)年8月 | 公益法人制度改革に伴い、法学協会および国家学会は財団法人としては解散し、任意団体として新たに設⽴される。 |

| 2012(平成24)年3月 | 法3号館(研究室)の耐震改修増築工事竣工。 |

(以上主に『東京大学百年史部局史一 法学部』および『東京大学法学部研究・教育年報』第1巻・第21巻による。学部⻑・法科大学⻑・大学院法学政治学研究科⻑は特記すべき事項がある場合に限り記す。)

歴代法学部長(法科大学長、大学院法学政治学研究科長を含む)一覧

| 1881.7.14-1882.2.14 | 服部 一三 |

|---|---|

| 1882.2.15-1885.12.24 | 穂積 陳重 |

| 1885.12.25-1886.2.28 | 穂積 陳重 |

| 1886.3.9-1890.5.18 | 渡辺 洪基 |

| 1890.5.19-1893.3.29 | 加藤 弘之 |

| 1893.3.31-1893.9.10 | 浜尾 新 |

| 1893.9.11-1895.10.11 | 穂積 陳重 |

| 1895.10.12-1897.6.23 | 富井 政章 |

| 1897.6.24-1897.11.26 | 梅 謙次郎 |

| 1897.11.27-1911.8.2 | 穂積 八束 |

| 1911.8.3-1918.7.19 | 土方 寧 |

| 1918.7.20-1919.7.17 | 小野塚 喜平次 |

| 1919.7.18-1921.6.2 | 仁井田 益太郎 |

| 1921.6.3-1924.6.2 | 山田 三良 |

| 1924.6.3-1927.6.8 | 美濃部 達吉 |

| 1927.6.9-1930.9.29 | 中田 薫 |

| 1930.9.30-1933.9.29 | 穂積 重遠 |

| 1933.9.30-1936.4.6 | 末弘 厳太郎 |

| 1936.4.7-1937.4.6 | 穂積 重遠 |

| 1937.4.7-1939.2.26 | 田中 耕太郎 |

| 1939.2.27-1942.3.8 | 穂積 重遠 |

| 1942.3.9-1945.3.8 | 末弘 厳太郎 |

| 1945.3.9-1945.12.13 | 南原 繁 |

| 1945.12.14-1948.12.12 | 我妻 栄 |

| 1948.12.13-1951.3.31 | 横田 喜三郎 |

| 1951.4.1-1953.3.31 | 宮沢 俊義 |

| 1953.4.1-1955.3.31 | 尾高 朝雄 |

| 1955.4.1-1957.3.31 | 岡 義武 |

| 1957.4.1-1959.3.31 | 鈴木 竹雄 |

| 1959.4.1-1961.3.31 | 田中 二郎 |

| 1961.4.1-1963.3.31 | 石井 照久 |

| 1963.4.1-1965.3.31 | 団藤 重光 |

| 1965.4.1-1967.3.31 | 久保 正幡 |

| 1967.4.1-1968.11.4 | 辻 清明 |

| 1968.11.5-1969.1.31 | 加藤 一郎 |

| 1969.2.1-1970.10.31 | 平野 龍一 |

| 1970.11.1-1972.10.31 | 伊藤 正己 |

| 1972.11.1-1974.3.31 | 斎藤 真 |

| 1974.4.1-1976.3.31 | 池原 季雄 |

| 1976.4.1-1978.3.31 | 三ヶ月 章 |

| 1978.4.1-1980.3.31 | 福田 歓一 |

| 1980.4.1-1982.3.31 | 芦部 信喜 |

| 1982.4.1-1984.3.31 | 田中 英夫 |

| 1984.4.1-1986.3.31 | 松尾 浩也 |

| 1986.4.1-1988.3.31 | 盬野 宏 |

| 1988.4.1.-1990.3.31 | 新堂 幸司 |

| 1990.4.1.-1992.3.31 | 石井 紫郎 |

| 1992.4.1-1994.3.31 | 西尾 勝 |

| 1994.4.1-1996.3.31 | 三谷 太一郎 |

| 1996.4.1-1998.3.31 | 青山 善充 |

| 1998.4.1-2000.3.31 | 佐々木 毅 |

| 2000.4.1-2002.3.31 | 渡辺 浩 |

| 2002.4.1.-2004.3.31 | 菅野 和夫 |

| 2004.4.1-2007.3.31 | 高橋 宏志 |

| 2007.4.1.-2010.3.31 | 井上 正仁 |

| 2010.4.1.-2012.3.31 | 山下 友信 |

| 2012.4.1-2014.3.31 | 山口 厚 |

| 2014.4.1-2016.3.31 | 西川 洋一 |

| 2016.4.1-2019.3.31 | 岩村 正彦 |

| 2019.4.1-2022.3.31 | 大澤 裕 |

| 2022.4.1-2025.3.31 | 山本 隆司 |

| 2025.4.1- | 沖野 眞已 |

(以上『東京大学百年史通史資料三』および『東京大学法学部研究・教育年報』による。)

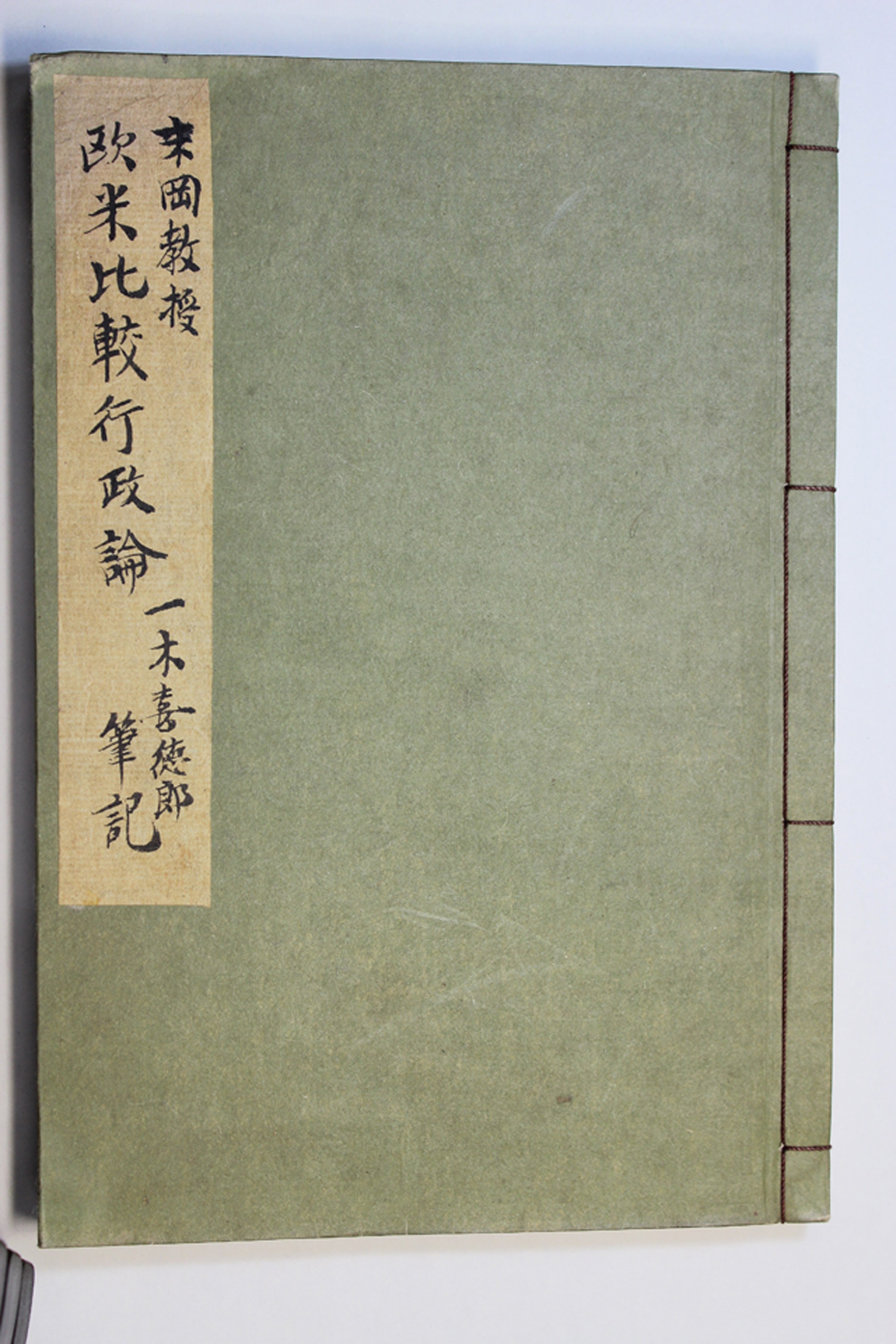

(東京大学附属図書館所蔵)

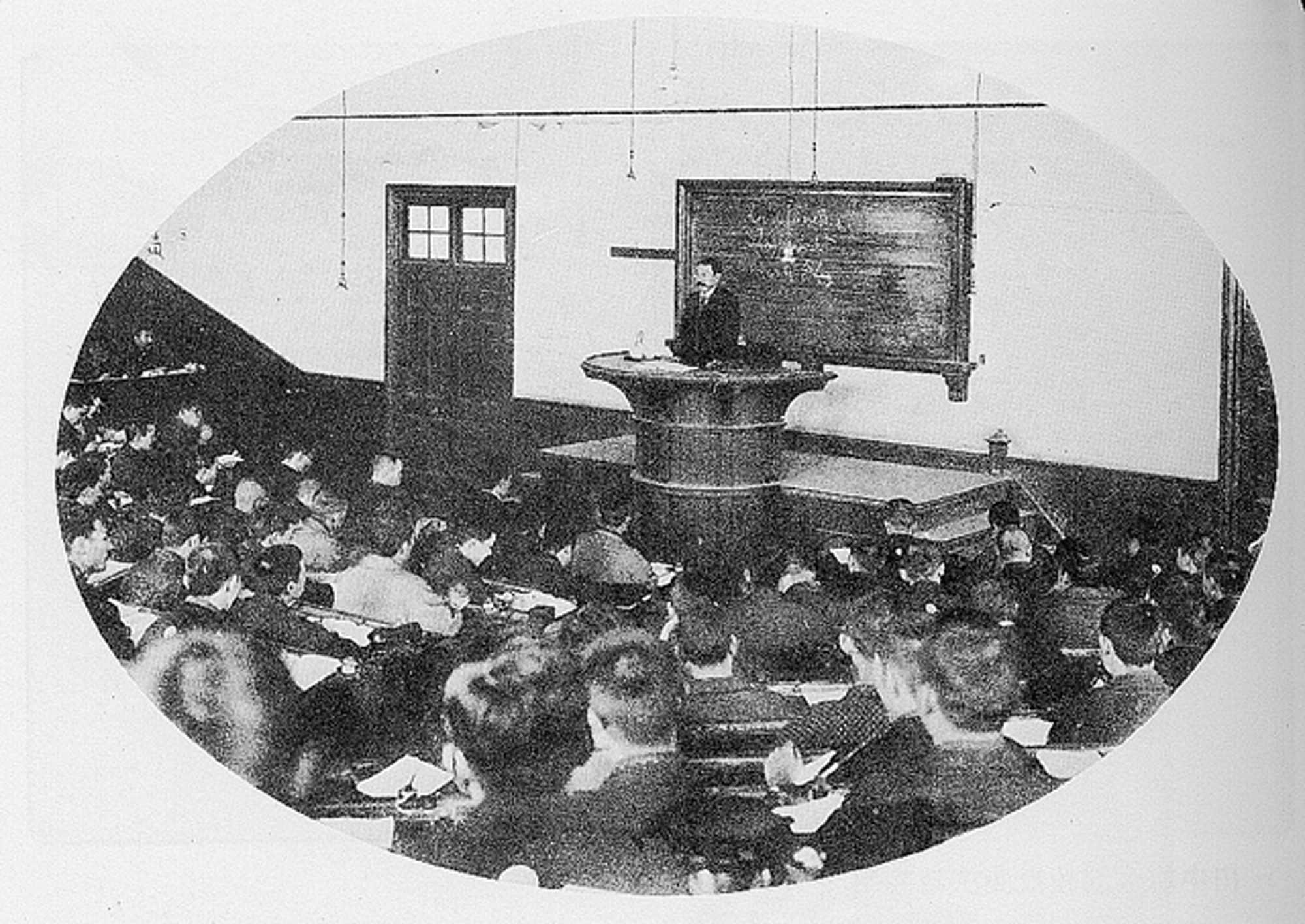

(1887・明治20年)後に⾏政法学者、政治家となった一木喜徳郎(1887年卒)が筆記したものである。

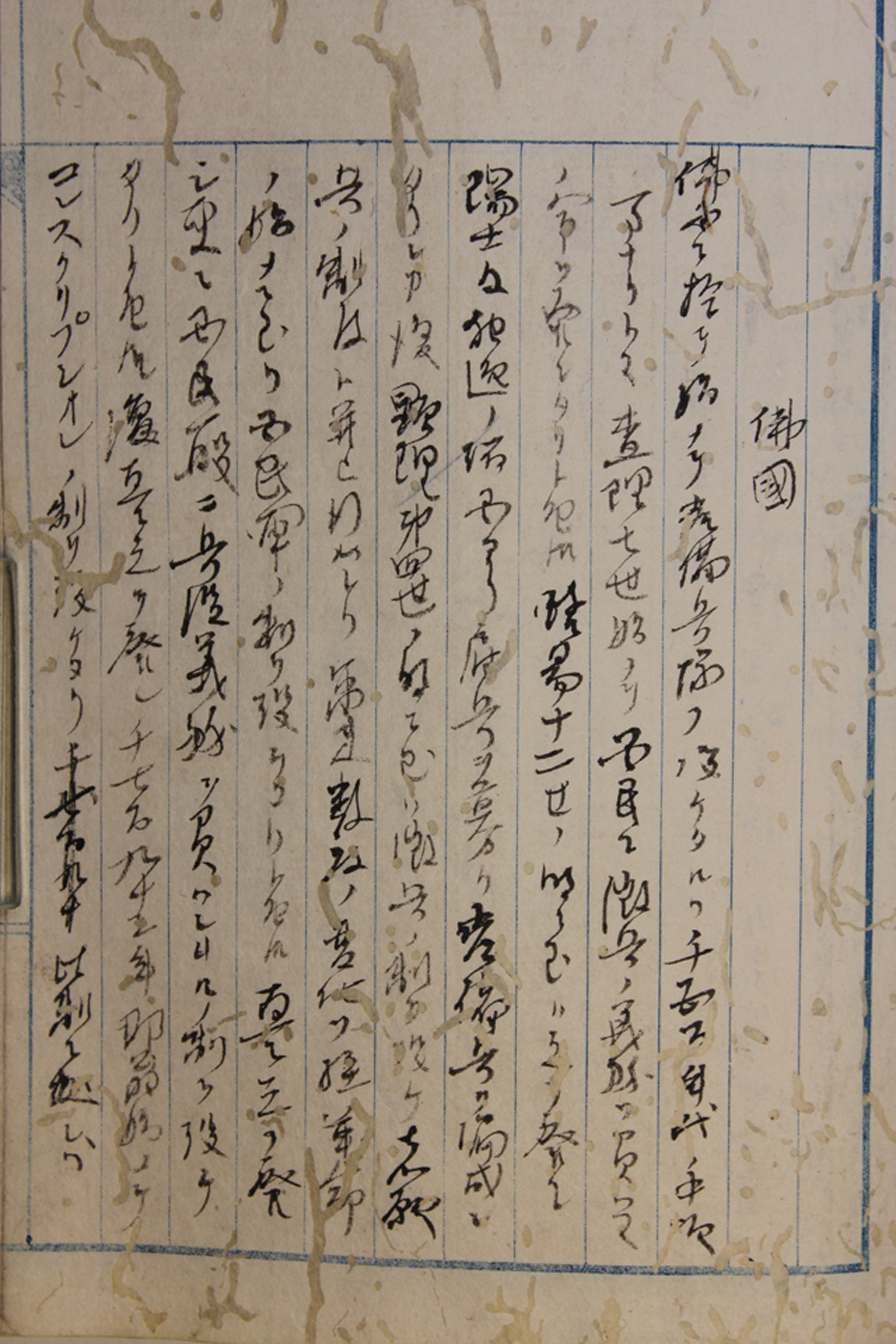

(東京大学法学部法制史資料室所蔵)

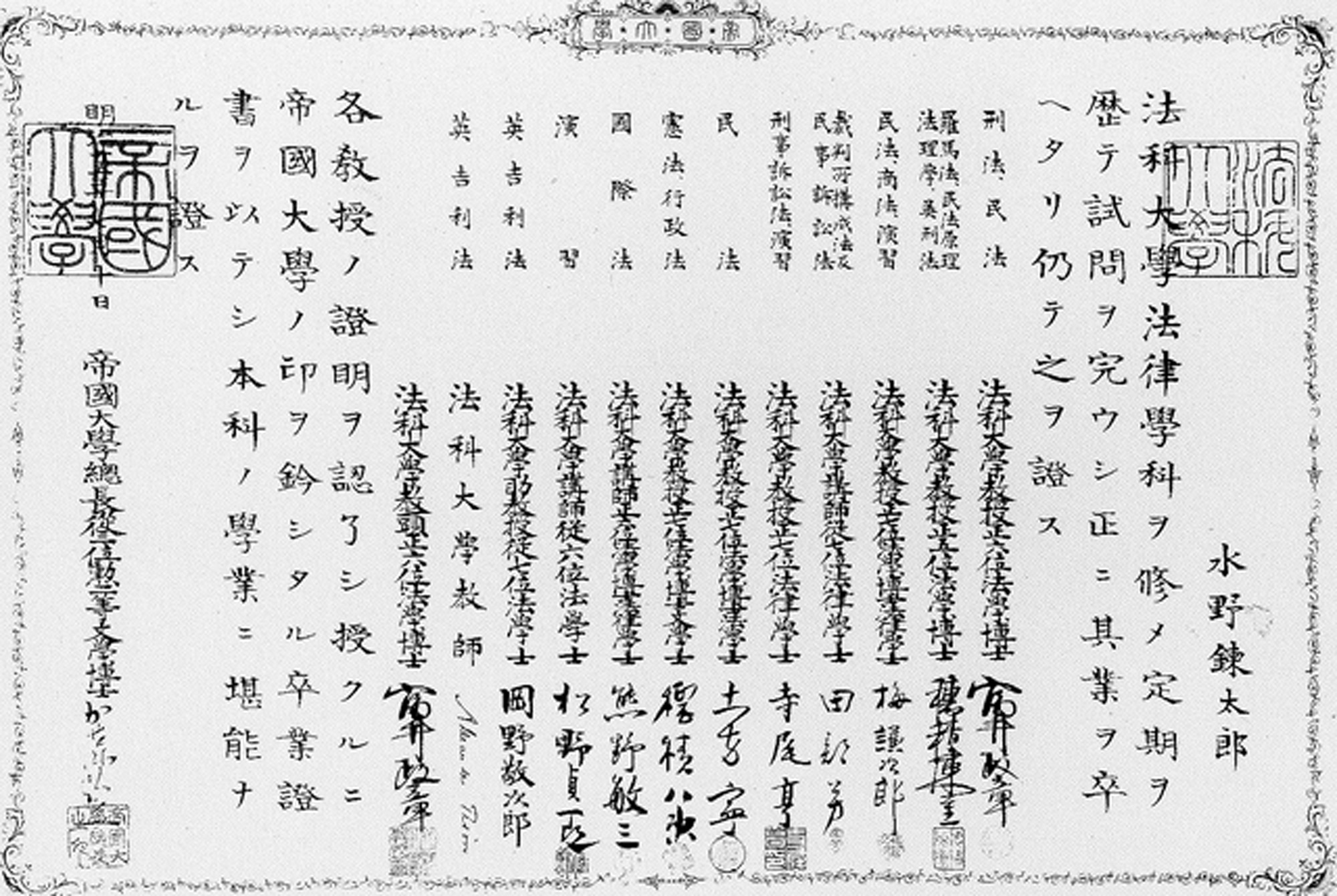

(東京大学法学部法制史資料室所蔵)

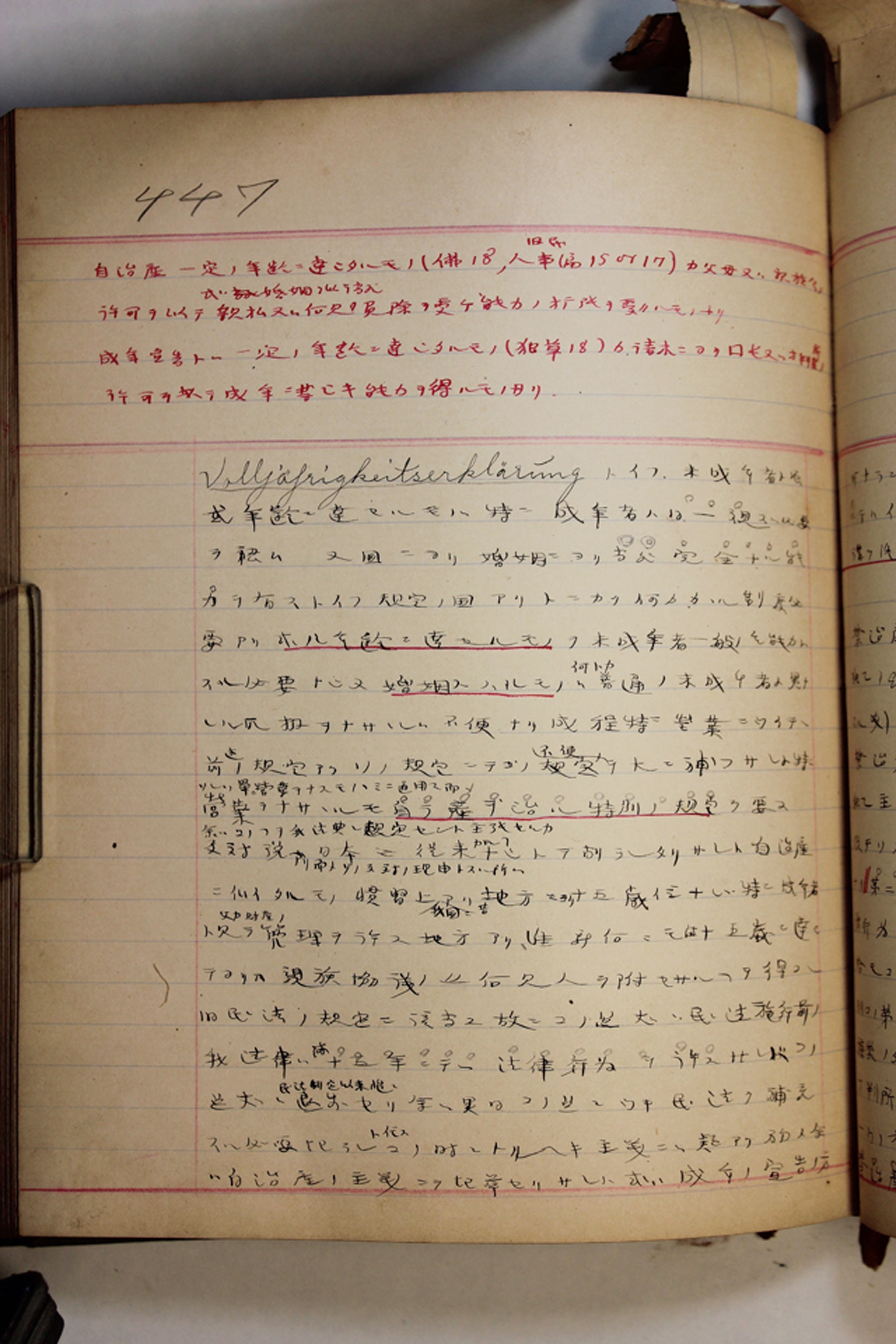

(東京大学法学部法制史資料室所蔵)